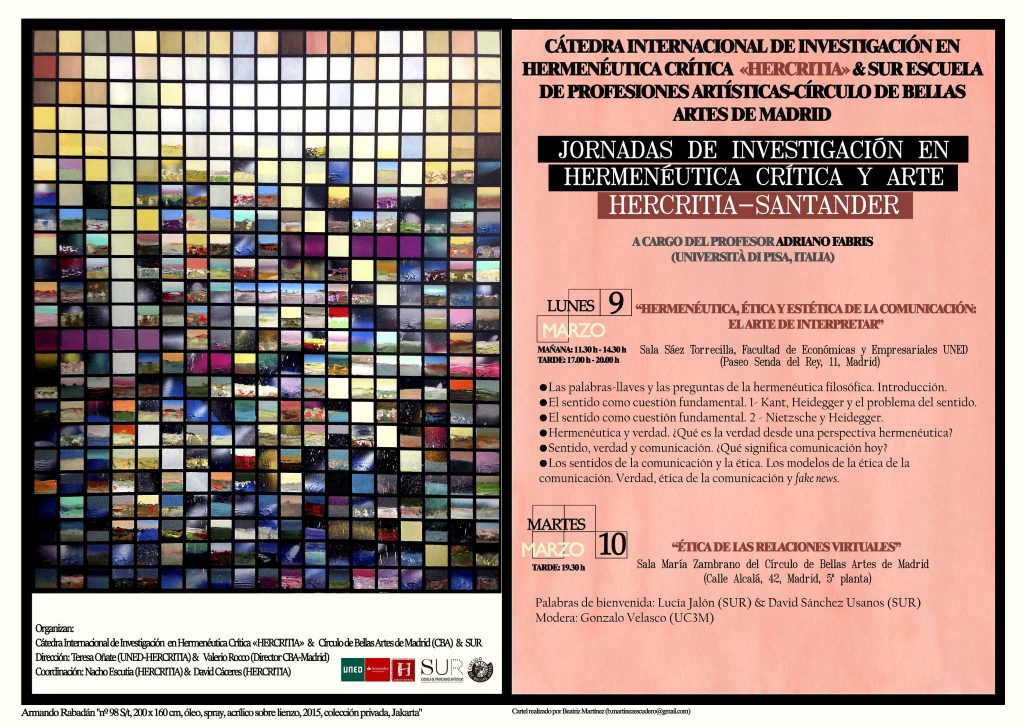

María Teresa Oñate Zubía Catedrática Filosofía y Codirectora Cátedra Hercritia-Santande-UNEDr

Traductora de Vattimo

Ignacio Escutia Domínguez Investigador Cátedra Hercritia-Santander

Vanesa Gourhand Filósofa e investigadora de Hercritia (Cátedra Internacional de Hermenéutica Crítica)

José Luis Díaz Arroyo Investigador Cátedra Hercritia-Santander

La Catedrática de Filosofía y Codirectora de la Cátedra Hercritia-Santander Teresa Oñate nos habla de la última obra Gianni Vattimo. Un libro que también ha sido traducido por ella.

Con la colaboración de Santander-Universidades

Ver avance editorial en la edición digital de El País

Ver reseña de Cesar Antonio Molina en el Cultural de ABC

Ver entrevista de Andrés Seoane en el Cultural de el Mundo

Título: Alrededores del ser

Autor: Vattimo, Gianni

Traducción: Oñate, Teresa

Editorial: Galaxia Gutenberg

ISBN: 9788417971571

Año de publicación: 2020

‘Los textos que componen este volumen son variaciones sobre un único tema, el tema de una filosofía que se ejerce sobre todo mediante la puesta a prueba de aquellas perspectivas que siguen las pautas de las ocasiones. El tipo de filosofía que yo cultivo -puedo decir ‘mi pensamiento’-, está más bien regido por una lógica de la conversación que por una lógica argumentativa cerrada.’